Serie „Real Cybercrime“

Warum digitale Mutproben von TikTok und Co. reale Folgen haben können

nimito/Prathankarnpap – stock.adobe.com

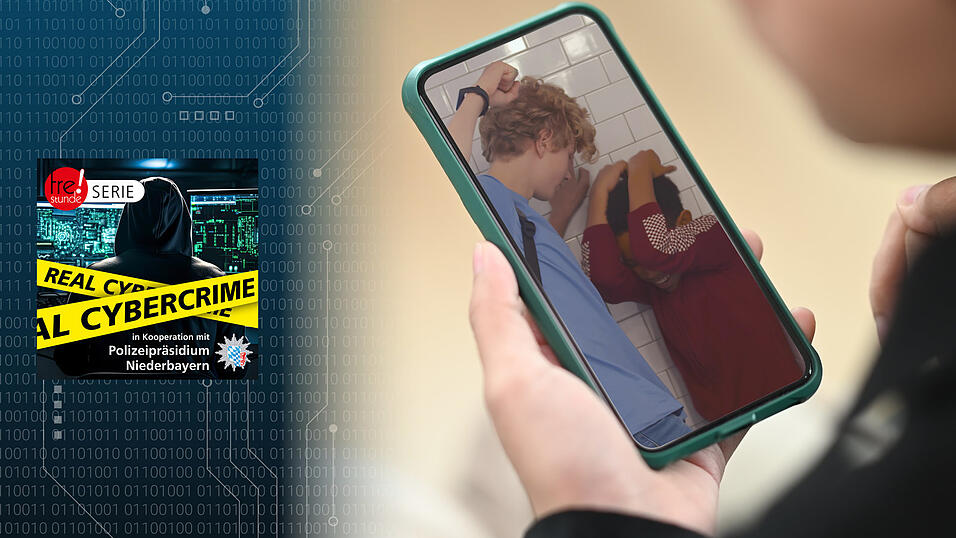

Das Opfer wurde körperlich bedrängt und verbal erniedrigt wird – unter Applaus und mit laufender Handykamera.

Der Fall

Drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren setzen einen Mitschüler körperlich und psychisch massiv unter Druck. Die Aktionen werden gefilmt und später Teil eines Videos auf TikTok. Der Anlass: eine Challenge in den sozialen Netzwerken.

Hier gingen und gehen immer wieder Mutproben viral, die nicht mehr nur als Spiel wahrgenommen, sondern als sozialer Wettbewerb organisiert werden. Die Jugendlichen hatten sich über mehrere Wochen hinweg durch Inhalte auf TikTok und Chats auf Discord in sogenannte „Eliminierungs-Challenges“ hineingesteigert. Dabei werden in Gruppen Aufgaben wie diese verteilt:

- Wer schafft es, jemandem die Mütze vom Kopf zu reißen und zu filmen?

- Wer traut sich, jemanden am Pausenhof anzuschreien?

- Wer bringt jemanden zum Weinen – vor laufender Kamera?

Die Challenges sind inspiriert von Serien wie „Squid Game“, manche haben Anlehnungen an Battle-Royale-Spiele.

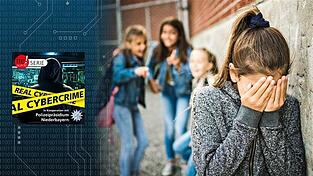

Zurück zum Fall an der Schule: Eine Mutprobe der Jugendlichen eskaliert, als ein Opfer gezielt in eine Toilettenkabine gedrängt, körperlich bedrängt und verbal erniedrigt wird – unter Applaus und mit laufender Handykamera. Das Video wird noch am selben Tag auf Snapchat und TikTok geteilt. Die Hashtags dazu lauten unter anderem: #elimination und #wegmitihm.

Solche Challenge-Videos in den sozialen Netzwerken üben eine gefährliche Faszination aus. Je extremer die Inhalte, desto höher ist oft die Reichweite auf Plattformen wie TikTok. Challenges mit Namen wie „Dein schlimmster Streich“ oder „Bestrafe den Schwächsten“ erzeugen einen Wettbewerbsdruck, der durch Gruppenzwang, der Suche nach Anerkennung und toxische Vorbilder verstärkt wird. Dazu kommt, dass die Netzwerke es meist mit größerer Reichweite belohnen, je extremer die Inhalte sind. Viele Zuschauer feiern regelrecht mit Likes und Reposts die vermeintlichen Täter. Auch wenn es sich eigentlich um Straftaten handelt.

So ging der Fall aus: Die Jugendlichen sahen sich nicht als Gewalttäter, sondern als Teil eines Spiels. Sie betonten, es sei „eh alles nur Spaß gewesen“, man habe „nichts Schlimmes gemacht“. Aussagen wie „Du bist raus“ oder „Er hat es doch provoziert“ zeigen für die Polizei die Verschiebung von Verantwortung – typisch für Gruppendruck und digitale Distanz. „Wir erleben häufig, dass Jugendliche in Gruppen zu Dingen bereit sind, die sie alleine nie tun würden“, erklärt Polizeihauptmeister Robert Zwickenpflug. „Social Media bietet hier eine Bühne – Likes, Anerkennung und Reichweite wirken wie ein Belohnungssystem für grenzverletzendes Verhalten.“

Im vorliegenden Fall wurden mehrere Straftatbestände geprüft: Nötigung, Beleidigung, Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen, Körperverletzung und Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz wegen der Verbreitung des Videos ohne Einwilligung.

Zwei der beteiligten Jugendlichen waren strafmündig. Gegen sie laufen Ermittlungen. Alle Smartphones, auf denen entsprechende Videos und Bilder vorhanden waren, wurden sichergestellt.

Wann Taten Folgen haben: Ab dem 14. Geburtstag sind Jugendliche strafmündig. Sie können ab da also für strafbare Handlungen zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie die Einsichtsfähigkeit besitzen, das Unrecht zu erkennen. Bei 14- bis 17-Jährigen kommt das Jugendstrafrecht zur Anwendung.

Je nach Schwere der Tat und Vorgeschichte können Jugendliche also mit folgenden Maßnahmen rechnen: Erziehungsmaßregeln wie Sozialstunden oder ein Anti-Gewalt-Training, Arrest, also eine kurzfristige Freiheitsentziehung bei besonders hartnäckigem Verhalten, Betreuung durch Jugendgerichtshilfe und Familiengericht oder ein Eintrag in das Erziehungsregister.

Auch in der Schule kann es Folgen geben wie zum Beispiel einen Verweis oder Unterrichtsausschluss.

Florian Wende, dmutrojarmolinua/Chor muang – stock.adobe.com

Polizeihauptmeister Robert Zwickenpflug.

Polizeihauptmeister Robert Zwickenpflug rät

Für Jugendliche

- Eine Challenge bedeutet nicht: Alles ist erlaubt.

- Wer andere verletzt oder bloßstellt, macht sich strafbar – auch mit 14 Jahren.

- Mut bedeutet manchmal auch: „Nein“ sagen.

Für die Familie

Wenn der Verdacht da ist, dass jemand an einer gefährlichen Challenge, einem Mobbing-Vorfall oder digitalen Grenzverletzungen beteiligt ist, dann gilt:

- Beweise dokumentieren (Screenshots)

- Schule und/oder Polizei kontaktieren

- Sicherheitsfilter am Handy einrichten, aber sich nicht nur auf die Technik verlassen

- Aufmerksam bleiben – auch bei Spaßvideos

- Auf geheime Gruppenchats und Storys auf Nebenaccounts achten

- Empathie und Umgang mit Medien fördern