Serie „Real Cybercrime“

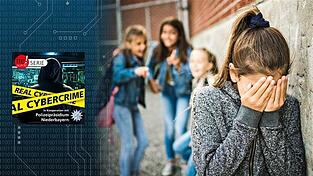

Hate Speech: Wie Mitschüler Marie über Social Media gezielt angreifen

Marie lebt mit ihrer Mutter in einer Sozialwohnung am Stadtrand. Als sich die 15-Jährige mit dem ein Jahr älteren Milan aus der 10. Klasse anfreundet – er ist ein sportlicher Typ und hat wohlhabende Eltern – beginnt für sie ein Albtraum. Was als Eifersucht einer anderen Schülerin beginnt, wird schnell zu einer Welle aus Hass, Häme und Übergriffen.

Anfangs geht es um vermeintliche Flirts und Zoff zwischen Freunden. Beleidigungen und bösartige Nachrichten bekommt Marie zunächst in persönlichen Chats von ihrer Schulkameradin geschickt, die diese aus Eifersucht über die Verbindung zwischen Marie und Milan versendet.

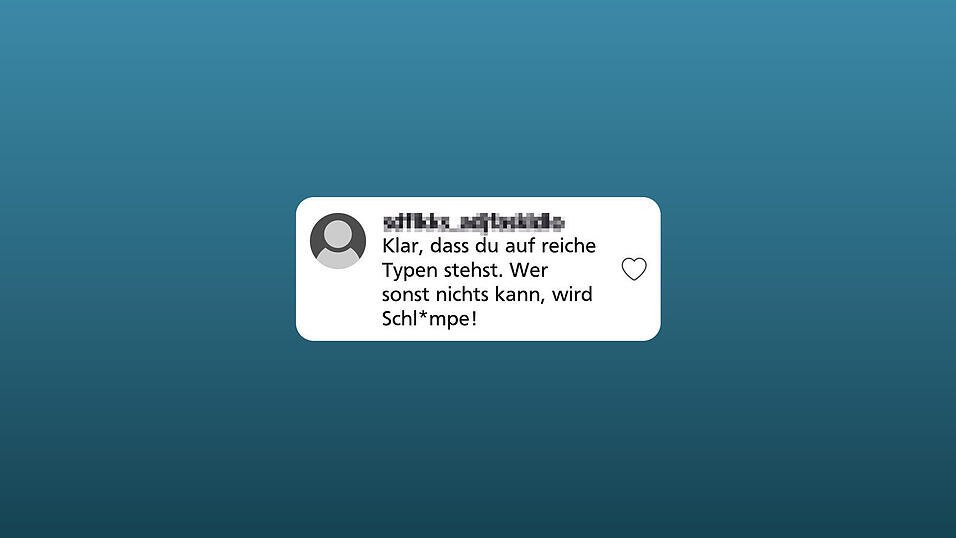

Aber bald eskaliert es: Über Instagram, TikTok und Snapchat wird Marie plötzlich von mehreren Personen gezielt angegriffen. Sie wird als „billig“, „asozial“ und als „Schl*mpe aus dem Block“ bezeichnet. Unter jeder Story, jedem Reel konnte sie gezielte Hasskommentare wie diesen gegen sich lesen:

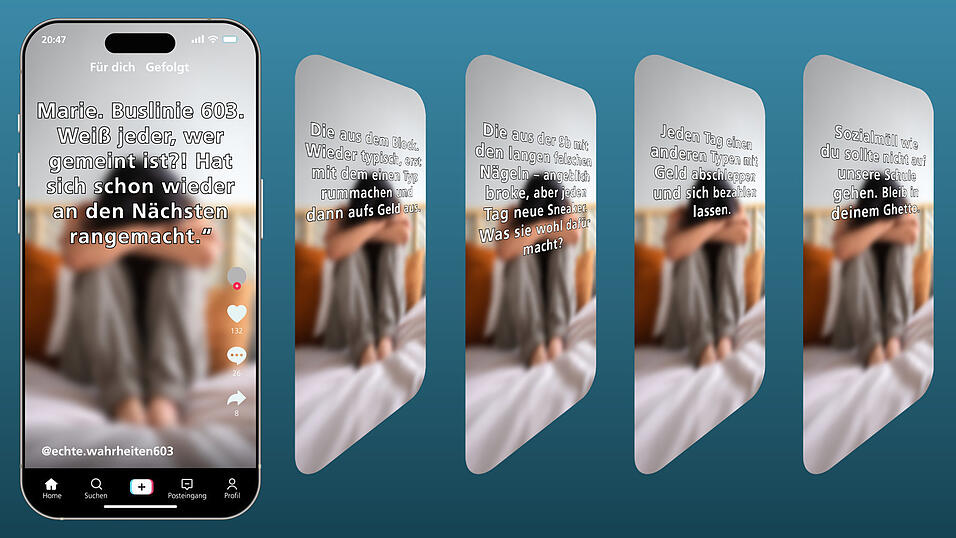

Doch es wird noch schlimmer. Über einen anonym betriebenen Account auf TikTok namens @echte.wahrheiten603 wird Marie gezielt bloßgestellt. In einem der Beiträge heißt es:

Marie weiß zunächst nicht, wer hinter dem Profil @echte.wahrheiten603 steckt. Regelmäßig tauchen nun anonyme Storys und Beiträge auf, in denen Gerüchte über Schüler aus Maries Schule auftauchen. Und obwohl keine Nachnamen genannt werden, reichen Hinweise wie Buslinie, Wahlpflichtfächer, Wohngegend, Sportkurse, Vornamen oder Fotos aus der Ferne – teils auch peinlich bearbeitet – aus, um die Betroffenen eindeutig zu identifizieren oder lächerlich zu machen. Es finden sich immer gerade genug Details, damit jeder weiß, wer hier gemeint ist. Was aufgrund verletztem Stolz und Eifersucht beginnt, wird nach und nach zum Nährboden für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit – ein Kernelement von Hate Speech.

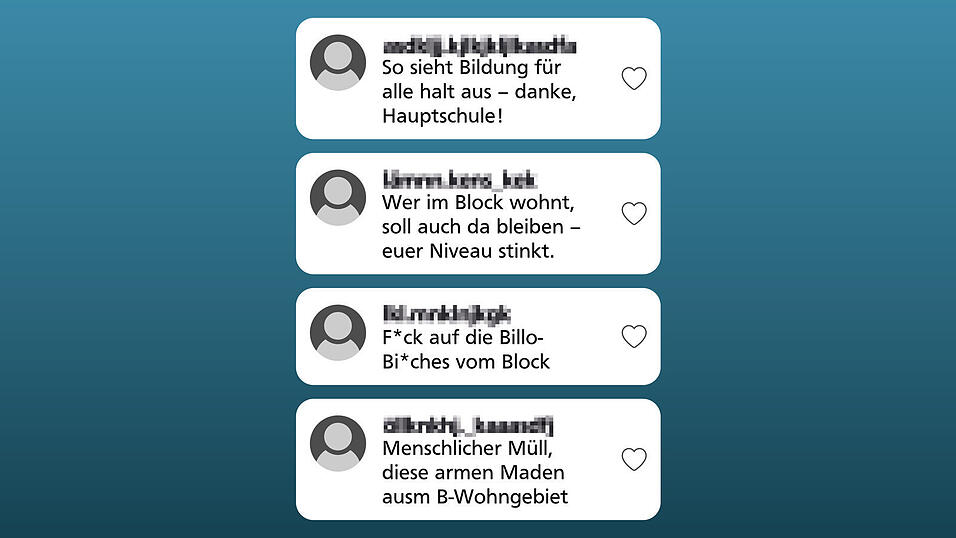

Die Angriffe richten sich nicht mehr nur gegen Marie als Person, sondern gegen Personenkreise, die man Marie zuordnen kann:

- ihre Herkunft (soziales Wohngebiet)

- ihren Kleidungsstil

- („billig“, „Ghettostyle“)

- ihre finanzielle Situation

- ihre vermeintliche sexuelle Moral

Und nicht nur diese waren betroffen – auch andere Schüler mit Migrationshintergrund, aus einkommensschwachen Familien, aus demselben Wohngebiet wie Marie oder mit „nicht angesagtem Look“ wurden in Kommentaren und Storys verächtlich gemacht.

Zurück zu Marie. Die 15-Jährige erleidet bald einen Zusammenbruch. Ihre Eltern sammeln über Tage Screenshots, Sprachnachrichten und Kommentare von dem anonymen Profil. Mit einer Schulsozialarbeiterin gehen sie schließlich zur Polizei. Der Fall wird aufgenommen – mittlerweile wurde gegen mehrere Jugendliche wegen diverser Online-Straftaten ermittelt. TikTok wurde zur Löschung des Accounts verpflichtet.

Was ist genau passiert?

Hate Speech kann auch in der Schule passieren – subtil, verpackt als Gerücht, Witz oder „Insider-Story“. Wer andere wegen Herkunft, Aussehen oder Wohnort abwertet, betreibt digitale Hetze. Was früher in der Pause gekichert oder heimlich gelästert wurde, ist heute oft für Hunderte digital sichtbar. Auf TikTok mag es vielleicht wie ein Trend wirken, doch diese Hetze kann Leben zerstören – und vor Gericht landen.

Die Handlungen in diesem Fall erfüllen mehrere Straftatbestände, unter anderem: Beleidigung wegen Aussagen wie „Schl*mpe“, „Müll“ oder „Ghetto-Braut“, üble Nachrede durch Gerüchte über sexuelle Aktivitäten ohne Beweise, Verleumdung aufgrund gezielter Lügen zur Rufschädigung, Volksverhetzung durch gezielte Hetze gegen Menschen aufgrund sozialer Herkunft („Sozialmüll“, „Blockkinder“), Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes durch die Veröffentlichung von Sprachnachrichten ohne Erlaubnis und Nachstellung durch systematische Belästigung über Wochen über mehrere Plattformen hinweg.

Für Betroffene und Opfer

- Beweise sichern: Screenshots, Links, Verläufe von Chats, jeweils mit Datum und Uhrzeit.

- Nicht darauf reagieren oder zurückbeleidigen.

- Sofort Vertrauenspersonen einweihen wie Eltern, Schulsozialarbeiter oder Lehrkräfte.

- Plattform-Inhalte melden und zur Löschung auffordern.

- Anzeige erstatten bei der Polizei – Cybermobbing und Hate Speech sind strafbar.

Für Mitläufer, Mitwisser oder stille Zuschauer

- Nicht liken oder kommentieren: Auch ein „Lachen“ in der Story macht dich mitschuldig.

- Betroffenen beistehen: Schon eine Nachricht wie „Ich hab das gesehen – das ist nicht okay“ hilft.

- Screenshots dem Opfer zukommen lassen.

- Verantwortung zeigen und Profile anonym melden.

- Keine Inhalte oder „Geheimnisse“ einsenden, auch wenn du sauer bist. Das ist Mittäterschaft.