Serie: Geheime Orte

Wo der Heilige Emmeram in Regensburg nach seiner grausamen Ermordung ruht

Die Kirche St. Emmeram strahlt heute in barockem Glanz, doch schon der Eingang zeigt die weit zurückreichende und vielschichtige Kirchengeschichte. Der älteste Teil der Basilika liegt verborgen, eine unscheinbare Treppe führt in den verschlossenen Gang. Die Ringkrypta unter dem Altarbereich wurde bereits um 780 erbaut und leitete Gläubige direkt zum Heiligen Emmeram.

Der Wandermönch Emmeram wurde im 7. Jahrhundert in Frankreich geboren und kam nach Regensburg, um den bayerischen Herzögen das Christentum zu bringen und zu stärken. Emmeram wurde Bischof von Regensburg und stand der Legende nach für eine Herzogstochter ein. Diese hatte eine heimliche Beziehung mit einem Beamten und war schwanger. Emmeram riet ihr, ihn als Vater zu nennen, um sie zu schützen. Danach brach er zu einer Pilgerreise nach Rom auf. Ihr Bruder verfolgte jedoch Emmeram und stellte ihn südlich von München bei Kleinhelfendorf.

Über dem Leichnam wurde Kirche errichtet

Dort wurde Emmeram grausam bestraft und ermordet. Nach 40-tägigem Regen wurde Emmerams Leichnam nach Regensburg zurück gebracht, erst dann hörte es der Legende nach auf zu regnen. Der Heilige wurde in Regensburg begraben, auf einem Friedhof aus römischer und bajuwarischer Zeit. Darüber wurde eine Kirche errichtet, von der Teile noch heute erhalten sind.

Diese neu gebaute Kirche wurde Emmeram geweiht und trägt seinen Namen bis in die Gegenwart, ebenso wurden zahlreiche weitere Kirchen und Kapellen vor allem in Süddeutschland nach ihm benannt. Der Heilige Emmeram ist neben Erhard und Wolfgang einer der Bistumspatrone von Regensburg. Dargestellt wird er meist mit einer Lanze und einer Leiter, dem Zeichen seines Martyriums. Sein Gedenktag ist der 22. August, Arbeo von Freising verfasste bald nach Emmerams Tod die Lebens- und Leidensgeschichte. Eine offizielle Heiligsprechnung erfolgte nicht, da Emmeram sehr bald nach seinem Tod bereits verehrt wurde.

Verborgene Bilder im Tonnengewölbe

Die ehemalige Benediktinerabtei St. Emmeram zählte zu den bedeutendsten Klöstern in Regensburg und in ganz Bayern. Sie entstand bereits um 739, dem Jahr der Bistumsgründung. Mehr als 1.000 Jahre bildete das Kloster ein kulturelles und geistliches Zentrum, das weit über die Stadt hinausreichte. Wissenschaft und Kunst wurden hier gepflegt, die Mönche befassten sich mit Mathematik, Theologie und Philosophie. Das Kloster verwahrte Werke wie den Codex Aureus. Die berühmte Bilderhandschrift befindet sich jetzt in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Das Kloster St. Emmeram bestand bis zur Säkularistation 1803, die Kirche gehört heute zu einer Dompfarreiengemeinschaft.

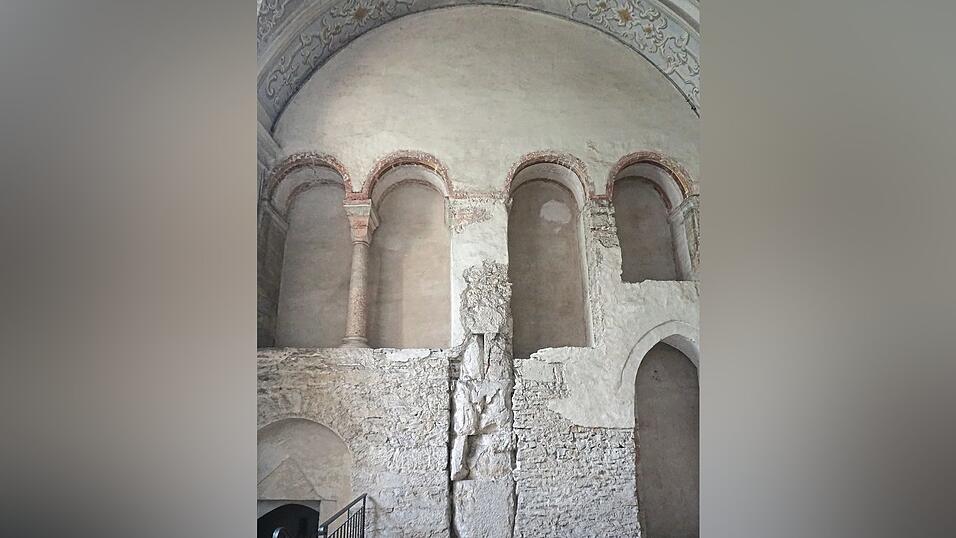

Eine tonnengewölbte Ringkrypta umrahmte das Grab des Heiligen, der runde Gang ist noch immer erhalten. Zwei mit Gittertüren verschlossene Zugänge, links und rechts vom Altar führen hinunter. Der Weg umschließt das Grab des Heiligen, ebenso zweigt der einzige Zugang in die später erbaute Ramwoldkrypta ab. Erbaut wurde die Ringkrypta nach dem Vorbild von Alt-St. Peter in Rom.

Der Weg wirkt bis heute geheimnisvoll und vermittelt einen Eindruck vom gelebten Glauben im frühen MIttelalter. Die frühkarolingische Anlage wurde bereits 791 erstmals urkundlich erwähnt. Der Ring führte ursprünglich außen um den Altarraum herum und wurde erst später bei einem Um- und Anbau integriert. Unter dem Verputz der Ringkrypta befinden sich bauzeitliche Wandmalereien. Sie stammen aus dem 8. Jahrhundert und zählen zu den ältesten in Bayern. Nur wenige Ausschnitte sind sichtbar. Sie zeigen Streifen und Flechtbänder sowie Schriftzeichen und komplizierte geometrische Muster, auch die Farben sind noch deutlich erkennbar. Karolingische Buchmalereien aus dem Emmeramskloster aus dieser Zeit sehen ganz ähnlich aus, ebenso Baureste aus den ältesten bayerischen Klöstern wie etwa auf Frauenchiemsee oder in Ilmmünster. Die bedeutendsten Zeugnisse der Wandmalerei im frühen Mittelalter wurden erst in den 1950er Jahren freigelegt.

Im frühen Mittelalter hatten Gläubige Zugang zu den Reliquien des Heiligen. Die Knochen stammen nach modernen Untersuchungsmethoden von einem Mann aus dieser Zeit, sie weisen Verletzungen auf, die dem dargestellten Martyrium entsprechen. Die Confessio-Anlage ist mit Rokoko-Stuck eingefasst. Die kleine Nische ist heute hinten zugemauert, ursprünglich blickten Besucher durch ein Fenster auf den Sarkophag des Heiligen Emmeram. Vor allem Gläubige früherer Zeiten suchten die Nähe zu Reliquien und waren überzeugt vom Heil, das davon ausgeht.

Die Ringkrypta ist von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen nicht mehr zugänglich.