Erstaufführung in Cannes

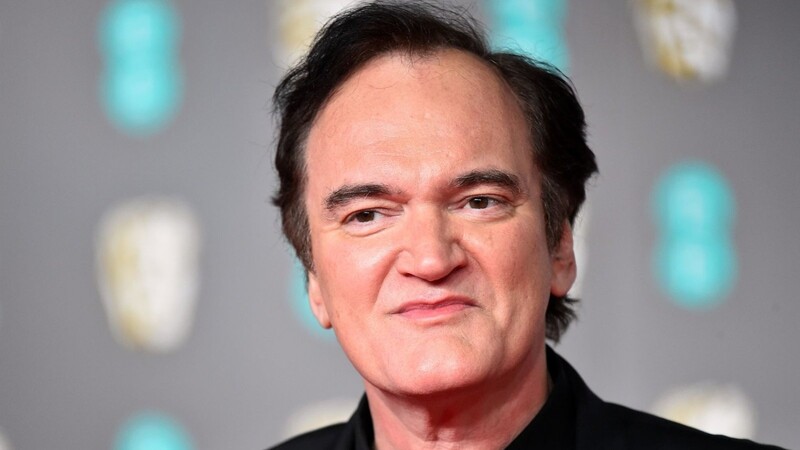

Filmkritik: Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino

21. Mai 2019, 22:20 Uhr aktualisiert am 23. Mai 2019, 13:02 Uhr

Andrew Cooper

Brad Pitt (l) und Leonardo Di Caprio als Cliff und Rick im neuen Tarantino-Streifen "Once Upon a Time in Hollywood".

Heiß erwartet und dann doch eher enttäuschend: Der neue Kinofilm von Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, trägt die Handschrift der Filmlegende, kann die AZ bei der Aufführung in Cannes aber nicht überzeugen. Die Kritik.

Wochenlang war die große Frage: schafft er es rechtzeitig fertig zu werden oder nicht? Nichts wurde im frühlingshaft kühlen Cannes so heiß erwartet wie Tarantinos neuer Film Once Upon a Time in Hollywood. Und dann? Wenn überhaupt kann man diesen Film als übermütigen Jungenstreich durchgehen lassen, der sich an der Musik der Woodstock-Ära berauscht, in der er spielt. Und an amerikanischen Straßenkreuzern, mit denen jede Figur mal durch die Glitzerwelt von Hollywood fahren darf, zum voll aufgedrehten Sound von Simon&Garfunkel, den Stones und anderen vergessenen tollen Songs.

Dann ist man für einen Moment angesteckt vom berauschenden Freiheitsgefühl, der explosiven Kraft dieser Ära. Aber sonst? Worum geht es überhaupt?

Once Upon a Time in Hollywood: Pop und Trash aus Quentins Kindheit

Um das Buddytum zweier Männer, die beide auf dem absteigenden Ast sind. Rick (Leonardo Di Caprio) ist ein Fernsehstar, der seine beste Zeit längst hinter sich hat und darüber ständig in Tränen ausbricht. Er wird durch Hollywood von Cliff (Brad Pitt) kutschiert, einem ehemaligen Stuntman und abgehalfterten Macho, der seine Frau umgebracht hat, ansonsten aber ein irre cooler Typ ist, der dem anderen im Streit einfach mal das Gesicht zu Brei schlägt.

In einer der wenigen lustigen Szenen legt er sich mit Bruce Lee an, der in denselben TV-Studios wie Rick angeheuert ist, und wenn der dann seinen Kampfschrei ausstößt und seinen aberwitzigen Kampftanz aufführt, ist das ein Lacher. Überhaupt scheint Tarantino in diesem Film einfach die ganze Popkultur und Trashwelt seiner Kindheit aufzublättern. Die Figuren lesen Madhefte, Groschenromane, schauen Kinofilme und vor allem Polizeiserien und B-Western.

Tarantino-Streifen wie immer mit viel Wumms und Blut

Als Vertreter von New Hollywood kommen dann Roman Polanski und Sharon Tate ins Spiel, die in die Villa neben Rick gezogen sind. Und die mörderische Manson Family wird auch noch dazu gemixt, Cliff gabelt ein superattraktives Hippie Girl auf und landet mit ihr in deren Quartier, einer Ranch, in der Cliff und Rick früher Western gedreht haben. Wer jetzt denkt, Tarantino erkunde die dunkle Seite von Woodstock und Flower Power, der irrt. Die Welt ist ein Spiegelkabinett aus Zitaten, die mörderische Hippie-Gang spielt auch nur Western, die Anführerin glotzt jeden Abend dieselbe Polizeiserie wie Rick und Cliff.

"Ist das hier nur ein fucking movie-alles nur Kino?", fragt Cliff beim Showdown, in der Nacht der langen Messer, als die Manson-Bande im Wohnzimmer steht und alles, was ihnen begegnet, abschlachten will. Vorher haben sie diskutiert, ob sie einfach nur töten wollen, oder doch ein echtes Motiv haben. Hier in Beverly Hills wohnen doch die ganzen Stars aus den Fernsehserien. "In denen wird doch auch nur gemordet", sagt eines der Manson-Girls, "die haben uns doch gezeigt, wie das geht." Das muss, wie alles bei Tarantino, Ironie sein, so platt kann er das nicht meinen. Dann geht es auf jeden Fall nochmal richtig zur Sache. Blut spritzt, Gesichter werden zerschmettert, ein Flammenwerfer lässt ein Manson-Girl bei lebendigem Leib verbrennen.

Ja, das hier ist ein fucking movie, auch ein echter Tarantino, aber wirklich nicht sein bester.

Lesen Sie hier: Terrence Malick und Céline Sciamma in Cannes