Forensik

Exklusiver Einblick ins BKH Straubing: Eine Woche in der Psychiatrie

Als Joachim Nitschke sich auf der Krisenstation der Straubinger Forensik den gefährlichsten Patienten als neuer Chef vorstellen will, glaubt er, auf alles vorbereitet zu sein.

Er trägt das Notfalltelefon an der Hose, vier Pfleger begleiten ihn, zwei links, zwei rechts. Patienten auf dieser Station sind in Einzelzimmer gesperrt. Kein Fernseher, höchstens Radio aus scheppernden Lautsprechern. Bei manchen ist sogar der Heizkörper abgegittert, damit sie ihn nicht noch mal herausreißen. In einer Psychose entwickeln Menschen unglaubliche Kräfte. Patienten erhalten hier nur zweimal eine halbe Stunde täglich Hofgang. Davor müssen sie sich auf den Boden knien, Sicherheitsmitarbeiter legen ihnen Fußfesseln an, ketten die Hände an einen Bauchgurt. Kontakt sonst nur durch die Klappe in der Tür - doch sogar das ist gefährlich. Immer wieder mal schütten psychotische Patienten heiße Getränke durch die Öffnung, werfen Kot, reißen an Haaren, stechen in Augen.

Nitschke ist an diesem Tag im Januar 2020 überzeugt: So kann das hier nicht weitergehen. Dass er sich nicht nur durch die Klappe, sondern bei offener Tür vorstellen will, ist auch ein symbolischer Akt - und ein Fingerzeig darauf, wie er die Klinik in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird.

Den Patienten hinter der nächsten Tür kennt er nur aus den Akten. Schwer schizophren, mit 21 eingewiesen, weil er in Regensburg im Wahn seine Mutter erstochen hat. Seither Übergriffe auf Pfleger, eine Geiselnahme innerhalb der Anstalt. Er gilt als unberechenbar, ist seit sechs Jahren in der Psychiatrie. Wie sehr bestimmt noch der Wahn über ihn? Weiß er, wo er ist? Ist er aggressiv? Reagiert er überhaupt?

Wenn Nitschke heute von diesem ersten Treffen mit David F. erzählt, wirkt er immer noch verdattert. Die Tür geht auf - und? „Der hat mir Musik vorgespielt“, sagt Nitschke. „Hatte da so ein Mischpult und hat Techno gemixt. Der war einfach froh, dass die Tür mal aufging und sich jemand für ihn interessierte - als Mensch.“

In den fünf Jahren, die seit diesem Moment vergangen sind, ist die forensische Klinik in Straubing eine andere geworden. Die Akutstation mit Weggesperrten gibt es so nicht mehr, Nitschke hat sie aufgelöst. Die Klinik ist nicht mehr die „Endstation Straubing“, in der Patienten entweder verwahrt werden - oder wegverlegt, sobald es ihnen doch besser geht. Pfleger begleiten Patienten von der akuten Psychose bei der Aufnahme bis hin zu Probewohnen, Bewerbungstraining, Entlassung. Die Klinik ist auf der Zielgeraden zur Normalität, soweit das in einer Psychiatrie möglich ist.

Oben der Himmel, unter dem Himmel die Mauer

Das allerdings verunsichert viele Bürger. Viele Straubinger wollen mit der forensischen Klinik an der Stadtgrenze nichts zu tun haben. Manche wissen gar nicht, dass es sie gibt. Eine graue Gefängnismauer mit Stacheldraht entlang der B 8, davor ein Metallzaun, nachts hell von Scheinwerfern, tags trist.

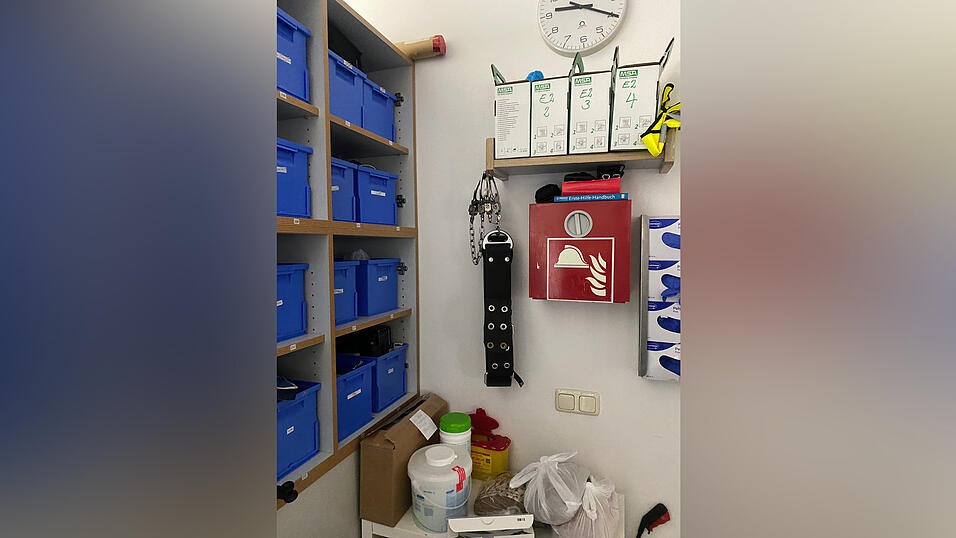

Patienten leben auf Stationen in den Häusern A, B, C/D, E und F, gut ein Dutzend Patienten pro Station, eine Station pro Etage. Von A1 für Intelligenzgeminderte über E2 für Schizophrene bis F3 für Suchtkranke.

Die Häuser verbinden gerade, schmucklose Gänge mit Glaswänden, der längste zum F-Haus, 200 Schritte immer geradeaus. Durch das Glas sieht man vergitterte Fenster der Stationshäuser, oben den Himmel, unter dem Himmel beginnt die Mauer. Für eine Klinik mit rund 240 Patienten und 400 Mitarbeitern ist es erstaunlich still, die Gänge meist menschenleer.

Doch seit der Öffnung ist nicht nur einmal der Polizeihubschrauber über Straubing gekreist, um Patienten zu suchen, die nicht vom Ausgang zurückgekehrt waren. Im August haben sich sogar, erstmals in der Geschichte der Klinik, vier Patienten freigepresst, einen Mitarbeiter als Geisel genommen, ihn geschlagen und gedroht, ihn zu töten. Ein Zeichen für Fehler im System? Und warum müssen kranke Straftäter überhaupt raus?

Patienten hier haben tiefe Wunden gerissen, in der Gesellschaft, in ihrer Familie. Sie haben verletzt, Feuer gelegt, missbraucht, getötet. Sie sind gefährlich, weil sie schwer krank sind. Irgendwann, nach ihrer Tat, wenn Polizei, Medien, Gutachter und Gericht fertig sind mit ihnen, wenn sie wegen Schuldunfähigkeit eingewiesen wurden und Medikamente langsam die Stimmen in ihrem Kopf dämpfen, die Trugbilder brechen, begreifen viele von ihnen erst, was sie getan haben.

Sie zu therapieren und zurück ins Leben zu bringen, ist Aufgabe dieser Klinik. Und die Gesellschaft vor ihnen zu schützen, solange sie wegen ihrer Krankheit gefährlich sind. Zwischen akutem Wahn und Hoffnung liegt hier manchmal nur eine Etage - immer aber Jahre, manchmal Jahrzehnte der Therapie.

Um darüber berichten zu können, was hinter den Mauern passiert, hat unsere Seite-3-Redaktion eine Woche lang einen Schlüssel zur streng bewachten Psychiatrie erhalten. Wir durften uns in der Klinik völlig frei bewegen, alleine mit Patienten und Mitarbeitern sprechen, bei Visiten und Konferenzen zuhören. Die Bedingung: Genannt und gezeigt werden darf nur, wer dem zustimmt.

Montag, 13 Uhr, Oberarzt Michael Schafitel sitzt im Pflegestützpunkt auf Station C2, Teambesprechung. Auf C2 leben 13 schizophrene Patienten, die meisten von ihnen haben seit Jahrzehnten mit Stimmen im Kopf zu kämpfen. Sie bleiben in ihren Einzelzimmern oder sitzen im Aufenthaltsraum auf verlebten Couchen, trinken Kaffee, spielen Playstation, drehen sich Zigaretten. Ein bisschen wie in einem Jugendheim. Auf den Raucherbalkon dürfen sie erst wieder, wenn sie da mal durchwischen, hat ihre Stationsleiterin verfügt. Im Stützpunkt stehen mit Filzstift ihre Namen auf der Tafel an der Wand, daneben Betreuer, die Lockerungsstufe und eine Besonderheit. „Kein Nassrasierer“, steht bei einem, „keine Bibel“ bei einem anderen.

Viele der Patienten hier haben eine Lockerungsstufe. Das heißt, eine Konferenz aus Klinikleitung, Psychologen, Pflegern und Arbeitstherapeuten hat abgewogen, diskutiert, geprüft - und dann entschieden, dass sie an Freigängen teilnehmen dürfen. Als Oberarzt hat jedoch Michael Schafitel das letzte Wort darüber, ob er das einem Patient gerade zutraut oder nicht. Nur mit seiner Unterschrift darf er raus.

Einer zum Beispiel, Herr Fl., sagt Pflegerin Alex, wollte ihr bei der morgendlichen Visite etwas nicht verraten, das ihn beschäftige. Sie rätseln, was er verbergen könnte. Konsumdruck wegen des Drogenentzugs? Sexualfunktionsstörung wegen der Medikamente? „Naja“, meint Schafitel, „der will auch ein bisschen ein Mysterium um seine Person schaffen, das gehört zu seiner Krankheit.“ Fl. hat nur die unterste Stufe: Spazieren im Innenhof oder Freigänge auf dem Feldweg um die Mauer, alles begleitet von zwei Pflegern - mehr ist nicht. Was soll da passieren? Trotzdem, sagt Schafitel: „Mit dem müssen wir unbedingt reden.“

Fl. sieht älter aus als seine 33 Jahre, seine Lider hängen schwer. Seine Akte: aufgewachsen in Straubing, schwere Kindheit, schwierige Freunde, Zigaretten ab der Grundschule, ab zwölf Alkohol, ab 14 fast täglich Cannabis, danach Speed, Spice, Crystal. Der Rausch hat ihn psychotisch werden lassen. Mit 20 verurteilt ihn ein Jugendgericht wegen Körperverletzungen - seither ist er in Therapie. Er sitzt im schlabbrigen Pulli, die Hände vor dem Bauch verschränkt, im Therapieraum Schafitel gegenüber. Fl. ist so lange schon in Therapie, dass er mittlerweile schwer zu motivieren, festgefahren ist. Er wirkt, als nehme er die Welt wie durch Milchglas wahr. Wie alle hier gilt er nicht als schuldig oder gar böse, sondern als krank. Und wer ihn sieht, mit ihm spricht, versteht das.

„Schreie, Beleidigungen, Befehle - das ist lange weg“

„Gibt es irgendetwas“, fragt Oberarzt Schafitel nach etwas freundlichem Vorgeplänkel, „das Sie uns nicht sagen wollen? Sie haben da heute morgen etwas angedeutet.“ Fl. lehnt sich mit geduckten Schultern nach vorne, beginnt seine Antwort wie alle zuvor mit der Anrede „Herr Dr. Schafitel“ und lacht beschwichtigend auf. Also, Herr Dr. Schafitel, nein, nein, das Übliche. „Okkultisches, Magisches, die Gedankenübertragung, das halt“, sagt Fl. „Aber Schreie, Beleidigungen, Befehle - das ist schon lange weg.“ Es wirkt aufrichtig.

Schafitel fixiert ihn weiter mit seinen stechend blauen Augen, lässt nicht locker: Therapiefortschritt? Medikamenteneinnahme? Prüfende Blicke zur Pflegerin und zur Psychologin auf der anderen Seite des Tisches, zurück zu Fl. - passt. „Dann“, sagt Schafitel und lächelt Fl. aufmunternd zu, „gehen Sie am Donnerstag um die Mauer.“

So eine Besprechung kann auch anders ausgehen. Nach Fl. kommt ein weiterer Patient mit Redebedarf ins Zimmer. Weil er weder den Reporter noch Schafitel von der Schweigepflicht entbindet, darf hier nur stehen, dass er nach zehn Minuten Gespräch wütend aufspringt und aus dem Zimmer stürmt. Schafitel leise: „Der ist pissig ohne Ende, den kann man so nicht rauslassen.“

Andere Patienten auf C2 hingegen sind so weit therapiert, dass sie an Gruppenausflügen teilnehmen dürfen. Wohin, besprechen die Pfleger auch heute im Stützpunkt mit dem Oberarzt. Patienten schlagen üblicherweise selbst Ziele vor, heute kommt ein Vorschlag aus dem Pfleger-Team: Wie wär's mit dem KZ Dachau? „Damit sie historisch was lernen“, sagt eine Pflegerin. „Was die so reden den ganzen Tag - vielleicht wär' das mal ganz gut.“ Schafitel überlegt. Was meinen die anderen? „Der eine ist Pole, da ist KZ schwierig.“ Dachau ist auch nicht das Nächstgelegene. Und ja, was die so reden: „Nicht, dass uns einer dort 'nen unpassenden Spruch loslässt.“

Falls Schafitel an den Skandal-Ausflug von Patienten des BKH Mainkofen im September denkt, lässt er es sich zumindest nicht anmerken. Damals war die Plattlinger Klinik deutschlandweit in den Schlagzeilen wegen eines Ausflugs ins Kino. Boulevardmedien schrieben vom „Kopf-ab-Killer“ im Kinderfilm. Später wurde noch öffentlich, dass ein pädophiler Patient zwischen den Kindern saß.

„Wissen S' noch, Bogenberg?“, fragt Schafitel in die Pflegerrunde. Da kamen sie den steilen Weg nicht rauf, haben geschnauft. Vielleicht zur Walhalla oder zur Befreiungshalle? Schwierig. Wieder steil. „Und bei der Walhalla oben ist kein Geländer, da purzeln sie mir runter“, sagt Schafitel, „das geht nicht.“ Die Runde vertagt. Aber Dachau ist schon mal raus.

Draußen? Die spinnen doch

Mittwoch, 10 Uhr, Bjoern Engelbrecht sagt: „Kommen S' mit, ich zeigen Ihnen mein Zimmer, ich tu Ihnen nichts.“ Engelbrecht lebt auf Station E2, Zimmer 202. Bjoern eigentlich mit durchgestrichenem „o“, sagt er, aber passt schon so. Engelbrecht hat einen Regenbogen aus Duden-Bänden im Schrank stehen, Grammatik, Stil, Etymologie, sieben Stück. Sprache, das ist seins. Therapie nicht. „Therapie ist für Kranke.“ Er hat Parathymie, sagt er. Paramythie? „Ach, konzentrieren Sie sich! Pa-ra-thy-mie.“

53 Jahre ist er alt, seit 1996 in der Psychiatrie, 29 Jahre. Trotzdem ist sein Zimmer karg, „spartanisch“, sagt er, die Wände kahl, das Bett streng gemacht. Draußen könnte er sofort arbeiten, sagt Engelbrecht. Sechs Tage die Woche, acht Stunden, kein Problem, locker-flockig. Geistig sei er voll da, körperlich fit. Klar habe er einen Schaden. „Aber nicht so, dass ich in die Psychiatrie muss.“ Er mache jeden Tag Sport, kickt zum Beweis mit seinem Fuß auf Kopfhöhe, federt wie ein Boxer. Das hat er hier nur einmal machen müssen, um sich zu wehren, verstehen Sie? Ohne Bewegung fühlt er sich nicht wohl, er isst im Stehen. Eiweißreich, Daumen hoch, mineralstoffreich, Zeigefinger dazu, kohlenhydratarm, Mittelfinger, genau.

Aber er will doch irgendwann wieder raus, nicht? „Wer sagt das?“, schnappt Engelbrecht zurück. Draußen sei Katastrophe, sagt er und winkt ab. Ausgänge habe er gehabt, ja, sich am Straubinger Stadtplatz ein Schaufenster angesehen. Da stellt sich eine Frau neben ihn und bequatscht ihn minutenlang. Verstehen Sie? Er macht 'ne Scheibenwischer-Bewegung. Die spinnen, da draußen. Seither bleibt er drin.

Er sei früher von seinem Vater viel verdroschen worden, erzählt er. „Der wollte dafür sorgen, dass ich ein echter Mann werde.“ Eine Woche lang habe er darum geplant, den Vater totzuschlagen. Nur sei der, als es so weit war, eine halbe Stunde später als erwartet nach Hause gekommen. Darum hat's die Mutter abbekommen. Fast totgeschlagen hat er sie, erzählt Engelbrecht.

Er erzählt Gutachtern die wildesten Geschichten

Dabei wollte er den Vater töten, die Mutter nicht, ist ja klar, sagt er und lacht zwinkernd. Parathymie bedeutet: Ausdruck und Gefühltes stimmen manchmal nicht überein. Kichern trotz Trauer. Ein Symptom der hebephrenen Schizophrenie, genau wie Engelbrechts Sprachversessenheit.

„Sehen Sie das hier?“, fragt Engelbrecht, reckt das Kinn nach rechts und deutet auf seinen Hals. Da habe er mit einer Glasscherbe versucht, sich das Leben zu nehmen, immerhin ist er kein Kind von Traurigkeit, sagt er. Beim Armdrücken mit einem anderen Patienten hat er so lange dagegengehalten, bis sein Oberarmknochen zersplitterte. Hier, die schmale, weiße Narbe, mindestens zehn Zentimeter lang. Alles hat geschlenkert, sagt er, grinst gewinnend. „Ich verlier' nicht. Ich bin ein Steher.“

Raus kommt er nicht mehr, sagt Engelbrecht, warum auch? Seine Psychologin sagt zwar, das Team versuche ihn vorsichtig zu motivieren, Lockerungen wahrzunehmen, sich zu erproben. Aber Engelbrecht will niemandem etwas beweisen. Er weiß ja, was er könnte, wenn er wollte. Ein Hospitalisierungsfall, sagt seine Psychologin.

Zwar wird bei jedem Patienten mindestens einmal jährlich geprüft, ob er so gefährlich ist, dass er weiter untergebracht werden muss. Engelbrecht allerdings habe es perfektioniert, Gutachtern Angst zu machen. Erzählt ihnen die wildesten Geschichten, bis sie aufgelöst aus dem Gespräch kommen und sagen, oh Gott, der ist ja hoch gefährlich. So tigert er weiter in E2 auf und ab, macht sich nützlich, hält Ordnung, als der Mann, zu dem sein Vater ihn erzogen hat.

Donnerstag, 9.30 Uhr. Eine Seniorin in pinker Funktionsjacke marschiert mit ihren Walkingstöcken auf dem Trimm-dich-Pfad im Park nahe der Klinik, es ist einer der ersten sonnigen Frühlingstage. Von fern sieht sie drei Spaziergänger, die ihr entgegenkommen: zwei Frauen, zwischen ihnen ein Mann, einen Kopf größer als die Frauen. Sie walkt vorbei, mustert die drei misstrauisch. Wäre sie neugierig, könnte sie hören, dass die Drei über Pokémon reden, über den strengen Geruch dort hinter dem Wildgehege des Tiergartens lachen und dass der Mann erzählt, er könne sich besser an seinen ersten Zungenkuss erinnern als an seine letzte Psychose, weil Positives einfach besser im Gedächtnis bleibt.

Dieser Spaziergang ist das, wovor sich viele in Straubing gruseln. David F. hat Freigang, zwei Pflegerinnen begleiten ihn. Seit Klinikleiter Nitschke vor fünf Jahren seine Tür aufmachen ließ, hat er es vom Hofgang in Fesseln zum begleiteten Freigang im Stadtpark geschafft.

Er muss vertrauen, um den Teufelskreis zu brechen

Fast hätte die Sonne F. am Donnerstagmorgen getäuscht, als sie um 9 Uhr vor dem Freigang warm durch die Fenster der Station E2 strahlt. Der 32-Jährige trottet vom Gruppenraum zurück in sein Zimmer, tauscht T-Shirt gegen Hemd und Weste, es hat nur zehn Grad draußen. Im Stützpunkt der Station telefoniert eine Pflegerin vor zur Pforte, dass es etwas später wird. Mit F. dauert alles ein bisschen länger, scherzt eine der Pflegerinnen, die ihn begleiten werden. F. ist ein Kumpeltyp, bewegt seine 148 Kilo gemächlich. Wenn er ein Pokémon wäre, sagt er später im Park, dann das gemütliche Relaxo. Am Gewicht und seiner Müdigkeit sind auch seine Medikamente schuld.

Als er warm genug angezogen ist, öffnen die Pflegerinnen die Stationstür ins Treppenhaus zu den langen Gängen der Klinik, vor zur Pforte. Auf dem Weg grüßt F. freudig alle Mitarbeiter, denen er begegnet. Die meisten grüßen zurück.

Man kennt F. hier. Oder anders gesagt: F. polarisiert. Als Anstaltsleiter Nitschke damals auf der Hochsicherheitsstation nachfragte, warum dieser gefährliche Patient denn ein DJ-Mischpult mit Stromanschluss hat, zeigte sich, wie gespalten das Team war. Zwar sahen Mitarbeiter ihn als jemanden, der schwerste Schuld auf sich geladen hatte. 2014 hatte er seine Mutter in der gemeinsamen Küche erstochen, weil er dachte, sie sei vom Teufel besessen. Stiche in Hals, Gesicht, Brust mit einer 24 Zentimeter langen Klinge. Doch genauso erlebten sie ihn als freundlich, zugewandt - und als jemanden, der unter seiner Perspektivlosigkeit leidet.

Nitschke ahnte, dass F. ein Medikamentenwechsel helfen würde. Aber das Medikament, auf das er hoffte, gibt es nur in Tablettenform - man kann es nicht als Depot spritzen, der Patient muss es freiwillig schlucken, jeden Tag. Er muss wollen, vertrauen. Unvorstellbar, bei 23 Stunden Einschluss, Hofgang in Fesseln, Kontakt durch die Klappe. „Darum“, sagt Nitschke, „haben wir ihm durch Lockerungen eine Perspektive geben müssen, damit er aus diesem Teufelskreis ausbrechen kann.“ Oberarzt Schafitel, der 2020 mit Nitschke nach Straubing zurückkam und F. früher hier behandelt hatte, bekniete F. nach seiner Rückkehr: „Wir sehen uns jetzt nach fünf Jahren wieder“, sagte er. „Es hat sich nichts für Sie geändert. Nehmen S' das Medikament.“

Angefangen mit der Tür, die aufging, danach Hofgang ohne Fesseln, Verlegung auf eine andere Station - wuchs das Vertrauen zwischen F. und den Pflegern. Vorher hatte er im Wahn versucht, sich einen Finger abzubeißen. Wollte sich wegen Halluzinationen ein Auge herauspulen. Immer wieder verletzte er Pfleger wegen seiner Paranoia. „Eigentlich“, sagt F., „hätte ich nicht mehr geglaubt, dass es besser wird.“ Seit er die Tabletten schluckt, gehen seine Symptome langsam zurück.

Jetzt, neu mediziert, produziert er in der Therapie eigene Tracks, hat beim internen Forensiklauf auf Vorschlag von Nitschke als DJ aufgelegt. „Gesund“, sagt Schafitel. „ist er nicht. Aber er ist nicht so grottenkatastrophal-furchtbar krank, wie er vor fünf Jahren war.“

Das sind die Erfolge hinter den Mauern. Ein Patient, todkrank - „und wir“, sagt Schafitel, „haben ihn mit Medikamenten so hingebracht, dass er zumindest mal lächeln kann, mal nen Witz versteht, mal fragt, wie es einem geht. Für uns ist so ein Lächeln ein riesiger Erfolg - weil wir das bei Patienten zum Teil über zehn, 15 Jahre nicht gesehen haben.“

Früher, vor der Umstrukturierung, wäre F. dann in eine Lockerungsklinik verlegt worden - und Straubinger Pfleger hätten ihn womöglich nur bei einem Rückfall wiedergesehen. Die großen Fortschritte waren immer anderswo, nicht in Straubing. Seit Straubing selbst lockert, gehen Pfleger den ganzen Weg mit. Die Freude und Dankbarkeit darüber, ihre Patienten gesunden zu sehen, spürt man bei jedem Gespräch in der Klinik.

Als es bei F. mehr als ein Jahr gut lief, entschied das Team gemeinsam: Es ist Zeit, F. für eine Lockerungskonferenz anzumelden. Dort, in der großen Runde mit Klinikleitung, behandelnden Ärzten, Psychologen und Pflegern stand nach mehr als einer Stunde harter Diskussion die Entscheidung: F. ist bereit für begleitete Freigänge.

Man will doch wieder raus ins Leben, oder nicht?

Bisher geht der Plan auf. Die Freigänge, sagt F., bedeuten für ihn ein Stück Menschlichkeit, das man zurückbekommt. „Dass einem Vertrauen geschenkt wird, obwohl man sich teilweise benommen hat wie die Axt im Walde hier im Haus.“

Auf dem Weg zur Pforte sperren F.s Pflegerinnen ihre Notfalltelefone in Spinds, schließen die letzte Tür auf, für die ihr Schlüssel gültig ist. Die allerletzten vier Türen vor dem Ausgang kann man nicht von innen öffnen - Sicherheitsmitarbeiter müssen sie von der Pforte aus per Knopfdruck freischalten. Auf dem Vorplatz blinzelt F. in die Sonne - mehr als zehn Mal durfte er schon raus. Die Drei kommen nicht weit, F. muss sich erst mal eine drehen. Andere Städte sind längst um ihr BKH herumgewachsen, Straubing hält zu seinem immer noch Abstand. Nicht mal einen befestigten Weg gibt es zum Stadtpark, die Drei müssen im Matsch entlang der Schnellstraße gehen. Unter der B8-Brücke sagt F., er verstehe die Leute nicht, die die Resozialisierung nicht nutzen. Man will doch wieder raus ins Leben, oder nicht? Die Bäume, die Vögel, der Tierpark - das gibt ihm Lebensfreude zurück.

Sie stapfen hoch unter die Bäume hinter dem Hirsch-Gehege. Hier riecht es würzig, scherzt F. Bei einer der Trimm-dich-Stationen hüpft er von einem Baumstumpf zum anderen. Er steht gern im Mittelpunkt.

Eine seiner Pflegerinnen erzählt schmunzelnd, er habe mal bei einem Freigang im "New Yorker" in der Innenstadt zur Musik getanzt und gesungen. Im Asia-Laden habe er an der Kasse um den Preis handeln wollen und nicht verstanden, warum das denn unüblich sei. Heute singt er nicht, aber plaudert doch unablässig. Auch auf Station ist er manchmal etwas drüber, nervt Mitpatienten mit seiner guten Laune.

Dass er in der Klinik Mitarbeiter angegriffen hat, daran erinnert sich F. nur noch vage. „Ich war schwer psychotisch, die Medizin damals hat nicht geholfen“, erzählt er. „Ich weiß, da war irgendwann mal irgendwas und ich weiß, dass ich das war, aber ich hab keinen Bezug mehr dazu.“ Er habe lange über seine Schuld nachgedacht. „Aber irgendwann muss man mit sich selber Frieden schließen. Muss sagen, okay, ich hab' damals 'nen Scheiß gemacht, ich hätt' die Drogen nicht nehmen sollen, ich hab' meine Mutter angegriffen, die ist dabei gestorben, ich hab' irreparablen Schaden angerichtet - wahrscheinlich werd' ich's nie wieder gut machen können. Aber jetzt will ich wenigstens ein bisschen Ausgleich schaffen, irgendetwas Gutes machen, damit ich mir auch selber verzeihen kann.“

Trotz der Fortschritte: „Das macht uns hellhörig“

Laut einem Test von vor seiner Krankheit hat F. einen IQ um die 130. Er erzählt im Park, dass er sich in der Schule gelangweilt habe, erzählt von einem Elite-Stipendium, ein Foto zeigt ihn stolz als Stadtmeister im Monopoly. Zu seinem Vater hat er keinen Kontakt mehr, er verließ die Familie früh. Seine Mutter kannte F. nur traumatisiert - sie war schon vor seiner Geburt entführt und vergewaltigt worden. Als er das erste Mal LSD nimmt, ist er noch mehr Kind als Teenager. Er probiert alles, Cannabis, Speed, Kokain, Crystal. Letztlich sei es aber das LSD gewesen, sagt F., das in seinem Hirn alles durcheinanderbrachte. Die Therapie in Straubing ist seine letzte Chance, das weiß er.

Trotz der Fortschritte hat F. noch einen weiten Weg vor sich. „Er war schwer krank und ist es immer noch“, sagt Klinikleiter Nitschke. „Und er hat eine ganz gute Fassade.“ Darum bleiben er und das Team wachsam. Sie überprüfen per Blutspiegel, ob F. seine Tabletten nimmt. Und sie hören genau hin.

Bei einem der jüngsten Freigänge in einem Café hat eine Begleiterin F. ermutigt, sich ein Kuchenstück auszusuchen. F. habe das umgedeutet und tagelang geargwöhnt: Die wollte mir wohl sagen, ich sei dick! „Dass er diese harmlose Aufforderung so auf sich bezieht, macht uns natürlich extrem hellhörig“, sagt Nitschke ernst. „Das arbeiten wir die nächsten Wochen über auf.“

Zum Ende des Freigangs sind F. und seine zwei Pflegerinnen um Punkt 10.15 Uhr zurück an der Klinik. Mauer und Stacheldraht beachtet F. gar nicht, er unterhält die Frauen mit einer seiner Geschichten. Hosentaschen ausleeren, der Schritt durch den Detektorbogen - für F. schon Routine. Auf dem Weg durch die langen Gänge grüßt er noch mal freudiger, es gibt ein „Hey servus“ samt Faustgruß für einen muskelbepackten Pfleger. Der Klinik-Zahnarzt überholt F., klopft ihm grinsend auf die Schulter: „Aha, mein Lieblingspatient!“ Die Klinik hat ihn wieder.