Interviewserie “Über den Rand”

Matthias Horx: „Ich habe noch kein digitales Bier gesehen“

4. Mai 2019, 7:00 Uhr aktualisiert am 4. Mai 2019, 9:20 Uhr

Andreas Seidl

Zukunftsforscher Matthias Horx

Matthias Horx kennt die Zukunft von Berufs wegen - er ist "Zukunftsforscher". Im idowa-Interview spricht er über die Zukunft der Arbeit und des Automobils, die Gegenwart der Smartphone-Hysterie und über Fehler in der Vergangenheit.

Der Mann betreut als Berater große Konzerne, er hat Anhänger und auch Kritiker. Vielfach ist er in deutschen Medien vertreten, wenn es um Zukunftsthemen geht: Matthias Horx. Nach seiner Tätigkeit als Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit gründete er 1998 das "Zukunftsinstitut" mit Sitzen in Frankfurt am Main und Wien. Auf Einladung der Kanzlei fruhstorfer+partner war der 64-Jährige bei einem Vortrag in Straubing. Mit idowa hat er über sein Denkmodell und seine Wahrnehmung der Welt gesprochen.

Herr Horx, was muss man mitbringen, um als Zukunftsforscher sein Geld zu verdienen? Sie haben ein Soziologiestudium und publizistische Erfahrung als Basis. War das für Sie eine gute Grundlage?

Matthias Horx: Im Prinzip kann sich jeder Zukunftsforscher nennen, das ist kein geschützter Beruf. Es gibt zwar Kurse an Hochschulen, zum Beispiel gibt es an der Humboldt-Universität einen Grundkurs Zukunftsforschung, ebenso auch an weiteren internationalen Hochschulen. Aber im Prinzip kann sich jeder so nennen. Man kann die Tätigkeit auch in unterschiedlicher Form betreiben. Manche tun das sehr journalistisch, andere eher ökonomisch, oder sehr von der Technik her. Ich selbst komme aus der Gesellschaftsanalyse. Mich hat in der Folge Zukunfts-Modellbildung stark interessiert und ich habe ein autodidaktisches Studium von Systemtheorie, Spieltheorie, Probabilistik und Kybernetik aufgenommen, also von verschiedenen Ansätzen, die Modelle beschreiben. Es geht ja um die Frage: Wie verändert sich die Welt? Und das können Sie nur mit der Systemtheorie behandeln.

Sie selbst sprechen unter anderem von "Megatrends". Man könnte hier etwa "Digitalisierung" anführen. Würden Sie einen Trend herausgreifen, der alle anderen überstrahlt? Oder würden Sie eher davon ausgehen, dass alle diese Trends ineinander verschränkt sind?

Horx: Es gibt in der Tat eine Verschränkung der unterschiedlichen Phänomene untereinander und das eine ist ohne das andere nicht vorstellbar. "Individualisierung" können Sie nicht verstehen ohne "Verstädterung" und letzten Endes auch nicht ohne "Globalisierung". "Individualisierung" heißt ja Zunahme von Wahlmöglichkeiten und Entscheidungs-Zwängen im Leben. Hätten wir keine "Globalisierung", dann hätten wir beispielsweise in der deutschen Küche nur Bratwurst und dergleichen, wir hätten also keine so große Wahl. "Gesundheit" als Megatrend hängt massiv mit "Alterung" zu-sammen. Neben den Megatrends könnte man auch noch eine höhere Kategorie benennen: Metatrends oder Gigatrends. Da ist man dann bei der Frage, wohin sich die Welt ganz generell entwickelt. Und an dieser Stelle könnte man zwei Begriffe nennen: "Komplexität" und "Vernetzung".

Nun schürt die Wahrnehmung gewisser Trends auch Ängste. Denkt man etwa an die "Digitalisierung", dann mag bei manchem die Angst vor einem Verlust des Arbeitsplatzes aufkommen. Sehen Sie solche Gefahren in Zusammenhang mit der "Digitalisierung"?

Horx: Alles ist gefährlich. Die ganze Welt ist gefährlich. "Globalisierung" ist gefährlich. Alles was sich verändert, erzeugt Ängste. Und Ängste entwickeln und formen sich durch menschliche Meme [Anm. d. Red.: Informationseinheit, die durch Kommunikation weitergegeben werden kann], die von den Medien wiederum ausgelesen und geformt werden. "Globalisierung" etwa verändert sicher die Arbeit massiv. Aber in welche Richtung? Wir haben jetzt schon einen Teil der billigen und schmutzigen Arbeitsplätze nach China delegiert und haben uns auf der Leiter nach oben bewegt in Richtung Dienstleistung und Kreativberufe. Und das wird sich durch die "Digitalisierung" fortsetzen. In der Tat zerstören diese Veränderungsprozesse alte Arbeitswelten. Aber das ist gut so. Denn ansonsten würden wir immer auf der Stelle hocken und heute noch mit der Hacke Kartoffeln ernten. Arbeit generell verschwindet aber durch diese Veränderungsprozesse nicht, sondern sie wird immer mehr.

"Jeder Trend hat einen Gegentrend"

Das heißt, dass der Bedarf an Arbeitskräften steigt?

Horx: Die Arbeit in ihrer Summe nimmt zu, aber es handelt sich natürlich um andere Arbeit. Im Prinzip ist es schon so, dass Sie mit steigender Automatisierung immer weniger wiederholender Arbeitsformen haben, Jobs, in denen Routinen überwiegen. Gleichzeitig haben wir aber noch nie so viel Arbeitsbeteiligung gehabt, wie heute. Weil immer neue Berufe und Dienstleistungen entstehen, von denen viele mit emphatischen menschlichen Fähigkeiten zu tun haben. Pflegeberufe zum Beispiel nehmen immer mehr zu, und werden kaum durch Roboter ersetzt werden. Es gibt tausende Berufe, deren Namen man gestern noch nicht einmal kannte.

Bedeutet das, dass wenn man Veränderung annimmt, es aus der Perspektive eines Arbeitnehmers immer Arbeit geben wird?

Horx: Die Frage ist, ob die Perspektive stimmt. Denn "Arbeitnehmer" ist ein sehr passiver Begriff. Zukunft entwickelt sich durch neue Perspektiven. Vielleicht sind Sie in Zukunft nicht so sehr "Nehmer", sondern "Geber". Eigentlich sind Sie doch schon jetzt "Geber", oder?

Sie meinen "Geber" von Arbeitskraft, Dienstleister?

Horx: Die Frage ist, ob diese alten industriellen Arbeitsverhältnisse weiterhin gegeben sind. Wir werden mehr Selbstständigkeit erleben, mehr gewollte und ungewollte Flexibilität. Menschen werden ihre Arbeit individueller formen, häufiger den Beruf wechseln, Qualifikationen ändern sich. Und das kann auch Angst machen.

Andreas Seidl

Zukunftsforscher Matthias Horx bei einem Vortrag in Straubing

Aktuell ist man auf EU-Ebene dabei, die großen US-Internetkonzerne mit staatlichen Regelungen einzuhegen, etwa im Bereich des Urheberrechts. Glauben Sie, die Vorgehensweise auf Seiten der europäischen Entscheidungsträger ist sinnvoll und zielführend?

Horx: Ich würde es als natürlichen Prozess sehen, eine Art Zähmung des Wilden Westens namens Internet, in dem bislang Dschungelgesetze galten. In der Gründungszeit dieser Riesen sind Geschäftsmodelle entstanden, die vollkommen anarchistisch waren. Es ist eine Aufmerksamkeitsökonomie mit brutalen Regeln entstanden. "Content" wurde kostenlos, der Hass wurde übermächtig. Es geht in diesen Modellen eigentlich nur um Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit hat das Potential, Perversionen zu züchten. Auf Dauer wird sich aber dieser Sekundärraum, der sich im Internet entfaltet hat, den zivilisatorischen Kriterien stellen müssen. Aktuell ist das ein Kriegsraum. Den Versuch, das wieder in den Griff zu bekommen, könnte man vergleichen mit der Zeit nach dem englischen Bürgerkrieg [Anm. d. Red.: Der Bürgerkrieg dauerte von 1642 bis 1649]. Die Denker der Aufklärung versuchten, ein Staatssystem aufzubauen, das den permanenten Bürgerkrieg verhindert. Es handelt sich also um eine Zivilisationskampagne. Insofern finde ich es sehr vernünftig, dass die Europäer das versuchen. Wir brauchen eine Zivilverrechtlichung des Internets.

"Wir sind zunehmend eine angstfixierte Gesellschaft"

Halten Sie das für realistisch? Letztlich reden wir doch über weltweite Strukturen. Eine Verständigung auf Regeln müsste also global erfolgen. Glauben Sie, dass das von Erfolg gekrönt sein kann?

Horx: Wie messen wir endgültig den Erfolg? Das Bürgerliche Gesetzbuch hat auch nicht verhindert, dass es Mörder und Betrüger gibt. Aber sie wurden doch zurückgedrängt. Ich glaube, darum geht es.

Gibt es denn Trends, die kaum medial beachtet werden, die aber dennoch sehr gewichtig sind?

Horx: Interessant sind in meinem Denksystem vor allem die Gegentrends. Jeder Trend hat einen Gegentrend. Wir starren immer wie das Kaninchen auf die Schlange auf den momentan "angesagten" Trend, also auf den Megatrend. Dabei sind die Gegentrends die spannenden, denn daraus entstehen die Märkte der Zukunft. Zum Beispiel die neue Spiritualität, die Achtsamkeit, dass Bedürfnis der Menschen nach Balance und Entstressung. Das ist eine dieser Gegenbewegungen gegen die Beschleunigung und die Pulverisierung unserer Weltwahrnehmung. Wir sprechen auch von einem neuen postdigitalen Zeitalter. Wir glauben, dass das Analoge zurückkommt in vielerlei Hinsicht. Oder aber das Analoge in geschickten Kombinationen mit dem Digitalen. Es gibt derzeit auch eine Renaissance des Handwerks. Wir nehmen Trends immer linear wahrt, aber sie haben irgendwann einen tipping point [Anm. d. Red.: Umkipppunkt]. Und an denen sind wir bei vielen Megatrends, die in den letzten Jahrzehnten unsere Welt geprägt haben. Globalisierung, Individualisierung, Digitalisierung. Sie sehen es etwa bei der Globalisierung. Es gibt in vielen Ländern heute einen Gegennationalismus. Nach unseren Modellen wäre der nächste Schritt bei einer solchen Gegenüberstellung eine Synthese. Wir nennen so etwas dann beispielsweise "Glokalisierung" oder das Comeback der Regionen. Verstädterung erzeugt wieder eine Gegenbewegung in die Provinz.

Wo würden Sie konkret die größten Gefahren sehen?

Horx: Die größten Gefahren sehe ich darin, dass alle immer nur nach den größten Gefahren fragen. Wir sind zunehmend eine angstfixierte Gesellschaft, die sich in ihre Ängste so hineinsteigern kann, dass sie sie zu kollektiven Paniken ausbaut. In Panik handeln Menschen unmenschlich.

Lassen Sie uns den Blick abseits der Panik auf einzelne Branchen richten: Die Autoherstellung spielt im Raum Niederbayern und der Oberpfalz eine gewichtige Rolle als Arbeitgeber. Wie schätzen Sie die Lage in der deutschen Automobilindustrie ein und wie würden Sie die weitere Entwicklung prognostizieren?

Horx: Die Autoindustrie ist in einer Art Überblüte. Sie hat ihre Macht und Dynamik bis an den Rand des Marktes ausgedehnt, der jetzt zunehmend gesättigt ist. Wenn man von Wien hierherfährt, dann kommt man an gefühlt 200 Autotransportern mit den neuesten Modellen vorbei. Die Produzenten stehen untereinander in extremer Konkurrenz und gleichzeitig fahren sie gerade das Geschäft an die Wand. Das drückt sich auch darin aus, dass Technologiewechsel lange verleugnet werden. Die Elektromobilität wurde jahrelang verhindert, und das Resultat war der Dieselbetrug. Die Autoproduktion wird ganz anders werden. Eine Elektroautoproduktion ist etwa viel stärker digitalisierbar. Und die Auto-Nutzung ändert sich, besonders in den großen Städten.

Elektrifizierte Mobilität machen sie also klar als Zukunft aus….

Horx: Haben Sie einen Gegenentwurf?

"Die Zukunft einer Ehe lässt sich gut prognostizieren"

Es hat ja auch bestimmte Konsequenten - etwa im Hinblick auf den Bedarf an seltenen Erden für Batterien, also im Hinblick auf ökologische Fragestellungen und soziale Standards in den Förderländern.

Horx: Das haben Sie ja sicherlich recherchiert, also kennen Sie die Antworten. Lithium ist ein ziemlich häufiges Element der Erde, ob wir Kobalt weiter brauchen, das wissen wir nicht, weil technologische Schübe schnell für einen Materialwandel sorgen können. Aber natürlich bedingt jede neue Technologie auch neue Standards, die sich im Laufe der Zeit entwickeln müssen. Die ersten Ölbohrungen waren auch erstmal ziemlich wild, und das Öl sprudelte nur so hervor und verschmitzte alles. Man muss Entwicklungskaskaden der Technik mitdenken, die Adaptionen, die Technologien durchlaufen, und in der Elektromobilität stehen wir ja erst am Anfang eines solchen Zyklus. Außerdem: Was wäre die Alternative?

Sie sind der Zukunftsforscher, sagen Sie es mir…

Horx: Wir müssen im Hinblick auf die Zukunft über Veränderungen nachdenken, nicht über die alten Modelle. Vor zehn Jahren habe ich Seminare gemacht für die deutsche Energieindustrie. Die haben einerseits satte Gewinne erwirtschaftet, andererseits stellte sich die Frage: Was ist die nächste große Veränderung? Meine Antwort war klar: Erneuerbare Energien. Es wurde dann von Branchenvertretern immer darauf hingewiesen, dass in Deutschland vermutlich nie mehr als fünf oder sechs Prozent des Energiebedarfs mit regenerativen Ressourcen gedeckt werden könnten. Das hätten "wissenschaftliche Studien" erwiesen. Man konnte sich einfach nicht vorstellen, dass man Erneuerbare Energien billiger und effektiver machen konnte. Das ging dann aber plötzlich sehr schnell, als die politischen und ökonomischen Weichen gestellt wurden. Heute sind wir bei etwa 37 Prozent, und an rund 50 Tagen wird die ganze Energie Deutschlands von Wind und Sonne bestritten. Derweil entwickeln sich die Speichertechniken so, dass wir in wenigen Jahren bei 100 Tagen sein werden.

Andreas Seidl

Zukunftsforscher Matthias Horx in Straubing

Stichwort "Verstädterung". Welche Konsequenzen hat denn ihrer Meinung nach Verstädterung für kleine und mittlere Städte wie etwa Straubing? Profitieren solche Städte davon, oder werden sie von der nächstgrößeren Metropole selbst erodiert?

Horx: Entscheidend ist für ländliche Räume: Wenn Sie in der Provinz Kulturen schaffen, die urbanisiert sind, im Sinne eines guten Angebots an Dienstleistungen, Bildung und so weiter, dann bleiben die Menschen oder gehen auch wieder aus den Großstädten zurück. Wir arbeiten mit mehreren Mittel-Städten an Positionierungsprojekten, und es gibt immer ein Paar Bedingungen, von denen abhängt, ob sie boomen, oder nicht. Es hängt ganz stark vom Personal ab, also etwa von einem cleveren Bürgermeister. Es hängt an der Kooperationsfähigkeit der Gemeinde, der Offenheit nach außen. Was den Stadt-Land-Widerspruch betrifft, muss man aber auch sagen, dass sich dieser zum Teil auflöst, was auch mit der Ortlosigkeit des Internets zu tun hat. Es entstehen dörfliche Strukturen in der Stadt, mit Co-Working-Spaces und Genossenschaften. Und großstädtische Kulturen auf dem Land.

"Manche Technologien sind auf ihrem Zenit"

Ein größeres Interview beim Deutschlandfunk mit Ihnen war überschrieben mit: "Die Rückkehr des Analogen". Wann kommt es denn wieder?

Horx: Erst mal ist es ja nicht weg. Diejenigen, die sich quasi ausschließlich im Internet bewegen, sind ja noch immer relativ wenige. Ich habe auch noch kein digitales Bier gesehen. Manche Technologien sind auf ihrem Zenit oder haben diesen schon überschritten. Betrachtet man sich das Smartphone, dann sieht man, wie es zunehmend im Alltag der Menschen wieder in Frage gestellt wird. Weil es einfach zu sehr in unser Aufmerksamkeit-System eingreift. Wir sehen auch, dass sich viele Märkte nur sehr zäh entwickeln, etwa Smart-Home. Denken Sie an die "Google Glass"-Brille, an "Augmented Reality" [Anm. d. Red.: Mix aus virtueller und realer Darstellung]. Viele dieser überdigitalen Phantasien scheitern an den Märkten. Gut sind Ansätze dann, wenn zum Digitalen etwas Analoges kommt. Die Kombination beider Welten. Wir nennen das "Realdigital".

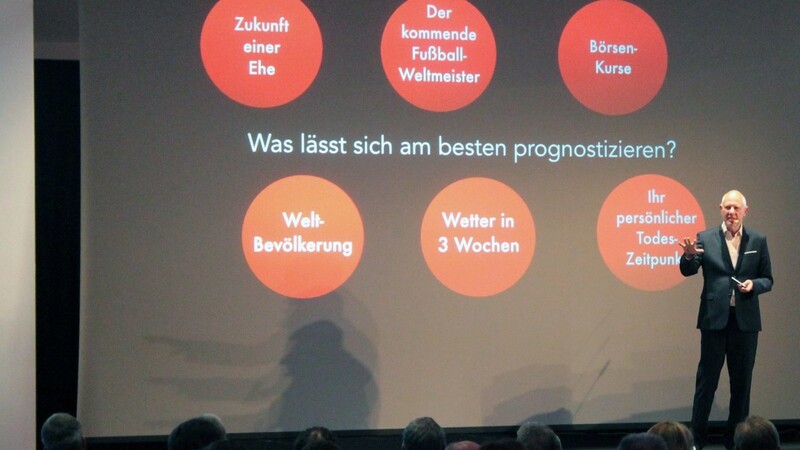

Wie genau lässt sich denn die Zukunft prognostizieren? Ich frage das deshalb, weil Sie vor einigen Jahren postuliert haben, dass Facebook spätestens in fünf oder sechs Jahren keine Rolle mehr spielen würde. Heute ist Facebook als Gesamtkonzern größer denn je.

Horx: Manche Dinge lassen sich gut vorhersagen, andere Dinge nicht. Die Zukunft einer Ehe lässt sich gut prognostizieren, die Börsenkurse nicht. Auf was Sie anspielen, war ein Wutausbruch von mir vor etwa zehn Jahren. Mir war klar, dass es ein Riesen-Problem geben würde mit Facebook. Damals war noch eine Pionierzeit, in der viele Alternativen zu Facebook angeboten wurden. Ich habe mich in dem Interview damals sehr aufgeregt. Unterschätzt habe ich aber klar den ökonomischen Faktor, den Plattform-Effekt, nachdem im Internet immer nur eine Plattform alle User gewinnt. Jetzt, zehn Jahre später, scheint es mir so, dass Facebook quasi darum bettelt, zerschlagen zu werden. Und die User-Zahlen gehen in den USA und Europa zurück. Facebook, denke ich, wird sich selbst deutlich verändern. Generell ist aber natürlich auch ein Zukunftsforscher nicht vor Fehlern gefeit. Letzten Endes ist das "work in progress". Wir irren uns nach oben. Unfehlbarkeit kann ich leider nur dem Papst überlassen.

______________________________________

In unserer Interviewserie mit dem Titel "Über den Rand" sprechen unsere Redakteure regelmäßig mit Menschen, die sie ganz einfach spannend finden - weil sie zum Beispiel einen außergewöhnlichen Beruf haben, eine ganz eigene Weltsicht, ein besonderes Hobby oder einen speziellen Lebensstil. Oder weil sie schlicht anders sind als wir Normalos. Die Gesprächspartner kommen dabei aus der Region oder von weit her. Wir schauen also bewusst mit unserer Serie über den Rand, nämlich über den des eigenen Tellers. Viel Spaß mit den Interviews.