Interview mit Dr. Theresa Wechsler

Das Virus im Kopf – was macht Corona mit unserer Psyche?

10. April 2020, 12:23 Uhr aktualisiert am 10. April 2020, 14:58 Uhr

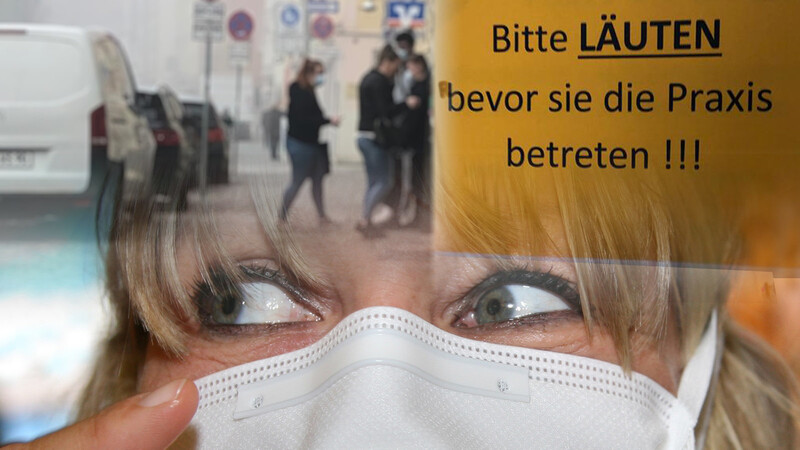

Collage idowa/Stephanie Pilick/dpa

Berichte und Straßenszenen sagen täglich: Vorsicht, Ansteckungsgefahr! Was macht das mit psychisch erkrankten Menschen und mit uns als Gesellschaft?

Der Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bestimmt den Alltag, bringt die Menschen auf Distanz. Neue Rituale und Verhaltensweisen werden per Staatsverordnung eingeübt.

Was macht das mit Menschen, die psychisch angeschlagen sind? Was macht es mit uns als Gesellschaft, bekommen wir eine neue soziale Programmierung? Die möglichen Konsequenzen für die psychische Gesundheit unserer Gesellschaft sind vielfältig, sagt Dr. Theresa Wechsler, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Psychologie der Universität Regensburg und psychologische Psychotherapeutin.

Frau Dr. Wechsler, wie ist die Lage derzeit? Haben Psychologen in diesen Tagen mehr zu tun?

Theresa Wechsler: Aktuell starten wir eine Umfrage, in der wir das psychische Befinden der Bevölkerung erfassen. Dazu leite ich an unserem Lehrstuhl eine Studie darüber, ob sich im Vergleich zu den letzten sechs Monaten vor Bekanntwerden der Corona-Pandemie in der Bevölkerung mehr psychische Symptome gezeigt haben, ob bestimmte Empfindungen stärker oder schwächer geworden sind. (Die Teilnahme an der Studie ist online möglich unter www.ur.de/psy8 - der entsprechende Link findet sich unter "Studienportal", Anm. d. Red.)

Wir erfassen, ob bei den Menschen psychische Symtpome, wie zum Beispiel Panikattacken, Schlafstörungen, depressive Symptome aufgetreten oder stärker geworden sind. Es kann auch sein, dass bestimmte Menschen sich jetzt entspannter oder ausgeruhter fühlen, weil bestimmte Belastungsfaktoren weggefallen sind, während bei anderen Themen wie Aggression oder Gewalt in der Familie aufgetreten sind. All diese Veränderungen wollen wir erfassen. Außerdem bin ich Psychotherapeutin in der Hochschulambulanz an der Universität Regensburg - dort arbeiteten wir in letzten Wochen daran, uns technisch und inhaltlich auf Videobehandlungen vorzubereiten.

Auf Basis der Erfahrungswerte - welche Krankheitsbilder verschlechtern sich durch die momentane Situation?

Wechsler: Menschen, bei denen Einsamkeit in ihrer psychischen Erkrankung eine große Rolle spielt, zum Beispiel bei einer Depression, sind natürlich von der gegenwärtigen Situation sehr stark betroffen. Wenn soziale Kontakte und soziale Verstärker fehlen, wenn sie alleine leben. In Bayern ist es dann leider nicht mal möglich, sich mit einem Freund oder einer Freundin zu treffen. Ein Mensch mit einer sozialen Phobie hingegen, der jetzt nicht mehr in die Arbeit gehen muss, vielleicht auch das Glück hat, nicht an Videokonferenzen teilnehmen zu müssen, fühlt sich unter Umständen ein Stück weit erleichtert dadurch, mit weniger Menschen in Kontakt sein zu müssen. Videokonferenzen sind natürlich so ein Punkt, wovor sich viele Menschen mit sozialer Phobie fürchten. Das ist auch für unsere Videobehandlungen ein schwieriges Thema.

Viele Leute haben Angst vor den wirtschaftlichen Konsequenzen, vor Jobverlust, vor sozialem Abstieg. Wie wird sich das auswirken?

Wechsler: Das sind große Belastungen auf psychologischer Ebene, wo es ganz wichtig wäre, dass es verbindliche Aussagen vom Staat gibt, wie diese Menschen Hilfe bekommen. Ansonsten sind das natürlich die klassischen Auslösefaktoren für psychische Erkrankungen.

Kann jeder in dieser Situation eine psychische Erkrankung entwickeln? Ist jeder gefährdet?

Wechsler: Man geht mittlerweile davon aus, dass psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel eine Depression, sowohl biologische, genetische als auch psychosoziale Auslösebedingungen haben. Bei Menschen, die schon eine Veranlagung zu einer Depression haben, kann beim Auftreten solcher Stressoren die Krankheit ausbrechen. Beruhend auf Einzelfällen haben wir bereits erlebt, dass Menschen mit Essstörungen wie Anorexie, Bulimie jetzt eine Verschlechterung erleben. Diese Menschen verspüren einen inneren Drang, Kalorien abzubauen. Sie fühlen oft den Druck, Sport treiben zu müssen, um nicht dick zu werden. Bei diesen Menschen kann es zu einer großen inneren Anspannung führen, dass sie jetzt kein Sportstudio mehr aufsuchen können, oder dass Sport im Freien in Zukunft verboten werden könnte. Auf Menschen mit Zwangsstörungen scheint die Situation unseren Erfahrungen mit ein paar Einzelfällen nach bisher kaum negative Auswirkungen zu haben. Also Menschen, die ganz oft den Herd kontrollieren, die sich sehr oft die Hände waschen aus Angst vor Infektionen, erleben unter Umständen keine großartige Verschlechterung ihrer Beschwerden. Dies alles gilt es aber erst noch durch wissenschaftliche Studien an größeren Stichproben zu untersuchen.

Was die Angst vor Covid-19 und die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus mit der Gesellschaft machen könnten, lesen Sie im zweiten Teil des Interviews!

Wann wird ein Verhalten zur Gewohnheit?

Universität Regensburg

Dr. Theresa Wechsler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Psychologie der Uni Regensburg und psychologische Psychotherapeutin.

Macht auch die Krankheit Covid-19 selbst Menschen Angst?

Wechsler: Wer jetzt sehr leidet, sind Menschen mit einer Panikstörung. Die bekommen oft Panikattacken, wenn sie an sich körperliche Symptome beobachten, wenn sie zum Beispiel das Gefühl haben, keine Luft mehr zu bekommen oder einen Herzstillstand zu erleiden. Solche Menschen sind jetzt besonders anfällig, wenn sie zum Beispiel leichte Atembeschwerden wahrnehmen. Genauso Menschen, die Krankheitsängste haben. Wenn die leicht an Covid-19 oder auch nur einer Erkältung erkranken, können sie Ängste erleiden, die für sie nahezu unerträglich sind. Durch die vielen Berichte über die Gefährlichkeit der Erkrankung werden womöglich harmlose Symptome schnell überinterpretiert. Diese Menschen durchleiden Todesängste.

Könnten durch die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus nun neue soziale Umgangsformen eingeübt werden, gleichsam eine "soziale Programmierung" stattfinden?

Wechsler: Was man im Moment schon beobachtet, ist, dass die Leute, insbesondere die älteren, mehr Hände waschen. Inwiefern ich jetzt meine Gewohnheiten umstelle, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, wie hoch ich mein persönliches Risiko, schwer zu erkranken, einschätze. Diese kurzfristige Verhaltensänderung heißt aber nicht, dass diese auch über die Pandemie hinaus bestehen bleibt. Es könnte sein, dass die Menschen nach Wegfall des Risikos wieder zu den alten Gewohnheiten übergehen. Wenn die Menschen neue Verhaltensweisen allerdings über einen längeren Zeitraum beibehalten, ist es schon vorstellbar, dass einige davon dauerhaft in das Verhaltensrepertoire aufgenommen werden. Es gibt sehr unterschiedliche Studien dazu, wann ein neues Verhalten zur Gewohnheit wird. Das reicht von zwei Wochen bis zu einem Jahr.

Da befinden wir uns sozusagen in einem unfreiwilligen Feldversuch…

Wechsler: … gleichzeitig zeigt die Erfahrung auch, dass nach dem Ende einer Gefahrensituation, die neue Freiheit umso mehr genutzt wird. Es wäre auch vorstellbar, dass sich die Menschen dann umso mehr treffen, feiern und ausgehen wollen. Es wird viel davon abhängen, ob das Risiko eingedämmt werden kann. Dass die Menschen sagen: "Ich kann jetzt wieder den ganzen Abend in einen Club gehen und dort auf engster Distanz Menschen anschreien - und wenn ich dadurch Covid19 kriege, passiert mir nichts. Möglich ist aber auch, dass sich das verfestigt und die Maskenpflicht zu einer Gewohnheit wie in China oder Japan wird. Die haben aber auch eine andere Gesellschaft, in der man mit viel mehr Menschen auf engerem Raum lebt und Kontakt hat.

Was ist aus Ihrer Sicht die Hoffnung für die kommenden Monate, was ist das Worst-Case-Szenario? Wird es in den kommenden Monaten mehr Patienten geben?

Wechsler: Was natürlich Behandlungsfälle werden können, sind Menschen, die jetzt von einer Traumatisierung betroffen sind. Etwa wenn Menschen den Tod eines Angehörigen oder selbst eine schwere Erkrankung erlebt haben und zum Beispiel beatmet wurden. Sie haben schwere Krankheitsverläufe gesehen, konnten sich unter Umständen nicht von Angehörigen verabschieden. Das sind Erlebnisse, die eine posttraumatische Belastungsstörung auslösen können. Existenz-Ängste können Auslöser sein für eine Depression. Das Gleiche gilt für die Reduktion der sozialen Kontakte. Auf der anderen Seite melden unsere Notfallambulanzen, dass diejenigen, die keine ganz schlimmen Erkrankungen haben, jetzt nicht mehr kommen. Vielleicht gibt es daher gar nicht mehr Patienten, weil die, die sich eigentlich gemeldet hätten, um beispielsweise ihre Spinnenphobie loszuwerden, nicht mehr in der Statistik auftauchen.

Übrigens: Die Hochschulambulanz für Psychotherapie hat einen Blog eingerichtet, auf dem Selbsthilfe-Übungen zur Förderung der psychischen Gesundheit während der Pandemie-Situation vorgestellt werden.